张明健,1948年8月生,临沂市河东区太平镇人,临沂市非物质文化遗产民间彩印花布唯一传承人。1992年始获得过多项国家级大奖及众多荣誉,并不遗余力地传承和创新彩印花布艺术。

俗话说“人生七十古来稀”,可爬上爬下往墙上挂一张张彩印花布,行动敏捷的张明建却是不显年龄,他少说10岁年龄很多人也会相信。问起缘故,他说:“我不敢称老,我的师傅才58岁呢,我要完成师傅的夙愿,把彩印花布的技艺传承下去。”

这让人纳闷了,1948年8月出生的张明建已经70周岁了,他的师傅为何会小他十几岁呢?为什么会把彩印花布技艺传承的任务交给他呢?

这一切,还要从上世纪60年代说起。

一天25公里:用双脚丈量学徒的辛苦

张明建的老师叫周绍祥,上世纪70年代因肝癌去世,时年58岁。老人家住现在的临沂市八湖镇树沂庄村,距张明建的村子25里路。

就是这25里路,张明建跑了三年,每天要跑一个来回,于是就变成了25公里。

那时候,张明建白天要在村里干完农活,一待下午收工,便骑上他那辆破自行车往师傅家跑,夜里跟着师傅学蓝印花布的刻版。第二天一早再赶回自己的村子,参加生产队的劳动。近三年的时间里,张明建风里来雨里去,把师傅所有的制作蓝印花布的技术学了来。

说起张明建拜周绍祥为师学印花布,还多亏了颇有心机的父亲张青山。上世纪70年代,张青山在临沂化工机械厂当业务员,一天,他来到了周绍祥所在的树沂庄村采购木材,突然看到该村生产队的副业大院里,晾满了制作好了的彩印花布和蓝印花布,有包袱、女人围的头巾等。张青山了解市场行情,每块包袱能卖五角钱,一块女人头巾六角钱,已经不是个小数目了。当时在生产队里干一天活也就是一块蓝印花布的价值。

当时周绍祥不敢收徒弟。生产队的“红蓝染坊”,他是技术员,所有的收入却是村里的,他也是挣工分,他怎么敢教别的村庄的人学这门手艺呢?可周绍祥撑不住张青山的软磨硬泡,他也是想着寻找一名聪明伶俐的孩子把这门手艺传承下去。在一次赶汤头集卖完印花布后,他悄悄跟着张青山来到了太平公社申家太平村张明建家,看一看张明建到底是不是学印花布的料。

当时,高小毕业已经两年,已是16岁的张明建,在生产队干完农活之余正在自学画画,他不愿在农村干一辈子农活。周绍祥看到张明建颇有灵气的绘画作品,当即允诺可以教他,但只能逢汤头集下午收摊后来他家教。其实,张明建并没有意识到印花布有什么好,他认为只有画画才是真正的艺术,他只是在父亲说学好了这门手艺可以吃饱饭吃好饭,才动了心思。

父亲还怕张明建学印花布的决心不坚定,便决定陪着他到师傅家去看看。不看不知道,一看张明建才知道,彩印花布和蓝印花布不比画画水平差。原来,那么多的大姑娘、小媳妇头上围的花头巾、身上穿的蓝印花布衣服,都是师傅的巧手刻版印染出来的。对师傅的钦佩,对这门手艺的热爱让他一时间着了迷。

张明建在师傅家一直是刻版、刻版,他一天能刻24块带有蝴蝶、猫蹄花、牡丹花图案的木版;有时候师傅让他印一些单色的蓝印花布,一年之后师傅才让他学习彩印技术。

两年后,张明建可以出师了,但是师傅这时候得了肝硬化,治病花了不少钱。师傅没有亲生的儿女,过继的儿子太小,张明建只好偷偷地在自家刻版卖,或印制一些彩印花布偷偷地到集市上卖。为给师傅治病,他先后筹了4000多块钱。

永远58岁的师傅:用心感受与印花布的未了情

因为师傅身体不好,张明建每天打扫一遍师傅家的院子,再到一里外的村里水井挑四趟水灌满水缸,然后匆匆往家赶,不耽误参加生产队里的活。

有一件事,师傅决定不让张明建再跟他学了。师傅知道张明建自己在家里刻版印刷彩印花布,他想知道张明建独立制作的效果如何,便鼓励他把彩印花布拿到汤头集上去展示一下。谁知张明建把彩印花布一挂好,师傅就一脸严肃地对他说:“你的水平已经超越师傅了,你印的荷花、牡丹立体感强,花朵几乎脱离了画布,以后你不要再到我家来学习了,从我这里也学不到更高的手艺了。”

师傅说到这里,似乎有难言之隐。“师傅只有一个要求,我年纪大了,身体又不好,以后你赶集时,汤头附近的几个集市就不要来了,你年轻,就往南部走吧。”

不久,师傅病重,临去世时拉着张明建的手说:“蓝印花布咱全省不知多少家,可我知道彩印花布只有41家,数咱们家好,多亏你心灵手巧赢来的。你可不要把彩印花布的技艺私吞了,要带着你这些师兄弟们把它传承下去。”

师傅这些嘱咐的话让张明建终生难忘,58岁的师傅就永远留在了他的脑海里,成了永远的58岁。“我不能辜负了师傅的期望!”张明建说。

然而,雄心勃勃的张明建每天就沉浸在彩印花布的刻版与套色印刷中,不知不觉之中他刻出了660多块彩印花布的版样。每当这些版样印刷出色彩斑斓的花布,他会像欣赏美术杰作一样陶醉其中。

时光荏苒。1981年,临沂歌舞团排演歌舞剧《沂蒙颂》,需要彩印花布做演员的服装和道具,这种布当时他们需要到30公里以外的汤头镇沟口村找曹金之印染。去一趟沟口村先坐客车,再走十几里的路才能到。带着几十斤的布匹,让谁去都犯愁。歌舞团的领导不知道,站在他们身后正在修理桌椅的张明建,就是他们要找的曹金之的难兄难弟。

歌舞团的领导们寻找印花布制作人的对话,一下子燃起了张明建心头多年的磨难也没有销蚀的火焰。他没敢亮明自己曾经的身份,只是告诉他们别着急,他认识一位印花布的人,只要把布匹和印花样拿来即可。

歌舞团领导半信半疑的眼神与张明建自信的眼神交会的那一刻,歌舞团的领导就把任务交给了张明建。整整一周,张明建昼夜连轴转,当印花布放到歌舞团领导的面前时,令他们大吃一惊。

这时候张明建才告诉他们自己一家因为印花布所遭受的际遇。

从此,张明建的印花布生涯迎来了“第二春”。

16色印刷的工艺:美丽图案进入寻常百姓家

1999年5月1日,韩美林艺术展在中国美术馆开展,时间一周,张明建作为特邀嘉宾终于见到了心仪已久的艺术大师韩美林。其实,张明建与韩美林交往是在1981年,即为歌舞剧《沂蒙颂》印制蓝印花布之后,张明建经剧组人介绍神交了韩美林,此后,韩便将设计的图案寄往临沂,张明建刻版印刷后寄回北京。

2005年春,山东省第一届文博会即将在济南召开,全省各地市都纷纷展示自己的拿手“绝活”,临沂只选了张明建的蓝印花布和彩印花布参加。市文化局领导要求张明建拿出自己最高的水平刻版印刷。张明建不负众望,在极短的时间里刻制出七块彩印花布版参展,展览期间现场演示给观众看。

在这高度现代化的今天,观众们亲眼看到张明建的表演,那色套色、版套版,8色印刷的彩印花布,不是亲眼看到,都不会想象到它的复杂。人们在啧啧称奇的同时,都感觉到了传统文化传承下去的必要性。

原来,师傅教授他们时只有四五色,现在,张明建的彩印花布已经达到了16色印刷;原来制版只有一块包袱那么大,现在,多大的画面张明建都能制作出来;原来,彩印花布只能印包袱皮、围头巾、花被面、褥子面等,现在,张明建的彩印花布已经登上了大雅之堂,百福图、百寿图、二十米长的二十四孝图、字与画结合的十几米长的“中国梦”,像国画、像油画、像刺绣,一幅幅象征美丽吉祥的美丽图案进入了寻常百姓家。

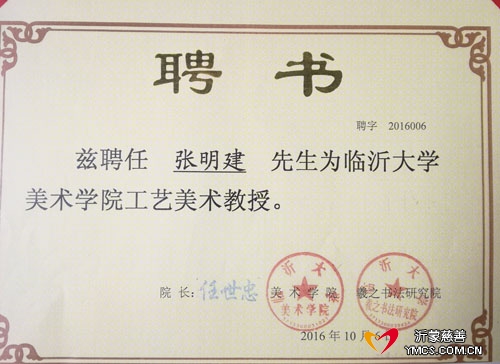

那么多的原来,给人耳目一新的感觉,给人恍若隔世的感觉。张明建说,还有一个原来,原来这门手艺是传男不传女的,现在,他却打破了师傅的规矩,谁想学他都免费教。这一免费教,使得前来学习的人摩肩接踵,没办法,他只好在儿子的天汇学校开班讲课,自己买来7万余元的牛皮纸供学生练习刻版,还要搭上颜料、布等;现在,他还兼着济南大学美术学院客座教授、临沂大学美术学院客座教授、山东工艺美术学院客座教授,更多的时间是他到这几所大学亲自讲课。

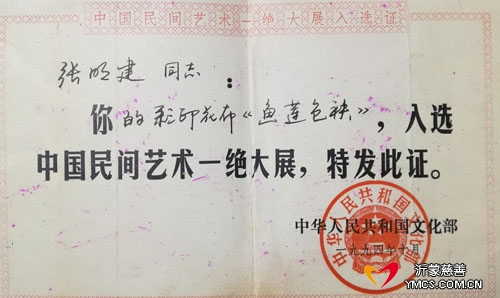

2007年,张明建被授予“中国民间文化杰出传承人”,他是全国166人之一,山东省仅有5人获此殊荣,潍坊占了4人,临沂仅他一人。“中华一绝—鱼戏莲”彩印花布版,被文化部、国家版权局给予注册。这幅彩印花布需要六个版套在一起,十六次才能印完。采访中,张明建抱来了四五十本荣誉证书和获奖证书,好多是国家文化部、中国文联、中国美术家协会颁发的奖项和荣誉。

“要是为了钱而去传承彩印花布和蓝印花布艺术,我早就不做了。我忘不了师傅临终时对我的嘱托。”说这话时的张明建,看着自己的一幅幅作品,泪光闪闪里,有难过,也有喜悦。(李公顺 )